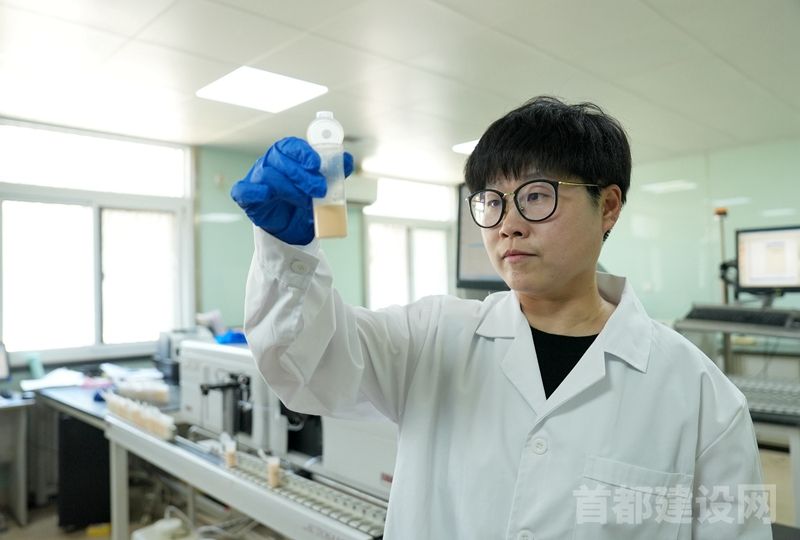

马慧开展相关研究。 ■企业/供图

马慧开展相关研究。 ■企业/供图

在首都现代农业的画卷中,奶业是守护民生供给的“压舱石”,更是农业现代化的“排头兵”。在这个画卷中,首农食品集团三元种业畜牧研究院副院长马慧多年如一日躬耕田野牧场,用科技创新的“金钥匙”打开了首都奶业提质增效的大门。

科创为犁 耕出奶业“提质密码”

作为国家重点研发计划课题主持人、北京市家畜创新团队岗位专家,马慧深知科技创新对于奶业发展的重要性。12年来,她带领团队深入生产一线,围绕“动物健康、环境控制、节能减排、功能原料奶开发”等方向,开展了一系列前沿研究。

为了提升牛场饲喂精准性,马慧带领团队日夜攻坚,将机器视觉传感器、北斗双定位系统与5G网络深度融合,自主研发出智能化精准饲喂系统,成功打破国外技术垄断,达到国内领先水平。如今,该技术示范推广覆盖牛群8.2万头,每天可节省饲料费用15.11万元,每头成母牛平均年单产提高了556千克,年节省饲料成本与提升产奶量合计创效6000余万元。

在绿色高效养殖领域,马慧团队申报的“天然活性物质改善奶牛健康高效养殖关键技术及应用”成功入选“2024中国农业农村重大科技新成果”。他们集成创新抗热应激预警技术、新型过瘤胃豆粕应用技术等多项关键技术,集成创制了“营养调控+节能减排+资源化利用”奶牛抗热应激关键技术,辐射至京津冀的36个牧场9万头奶牛,实现牛群平均单产提高432千克,每头牛日节约用水100升,创效超9.6亿元。

马慧团队还联合中国科学院院士团队开发选育高产优质田菁新品种3个。在京津冀种植新型田菁牧草超万亩,创新区域性饲草就近供应模式,实现每头牛日节约饲料成本1元,有效改良盐碱土壤,丰富蛋白质饲草供给,显著降低饲料成本。

创新为钥 打开产业“升级之门”

“数智化是奶业高质量发展的快车道。”马慧主持构建了以“精准化饲喂+无人化挤奶+资源化利用+智能化管理”为主线的数智化创新养殖模式,集成创新奶牛高效绿色智能化养殖与功能乳制品开发技术体系,部分关键技术达到国际、国内领先水平,显著提升了企业在国内奶业行业中的科技领先地位。

针对奶牛场绿色环保和健康管理技术的需求,马慧带领团队研发了自动刮粪、自动传输、干湿分离、粪便发酵、污水处理、回收利用的全自动智能化处理技术,创建奶牛场智能化绿色健康管理体系。该技术覆盖京津冀20.29万头奶牛,牛群平均单产提高了671千克,奶牛场粪污资源化利用率达到100%,实现零排放。

为保障首都农产品质量安全,马慧以标准化为抓手,推进全要素、全链条的标准化工作进程,制定奶牛标准化养殖操作规程,创新机器人挤奶技术、新型光照控制技术等,开发适用于牧场生产的环境监测系统和智能化管理系统,建立了全要素、全链条、全过程的都市型现代奶牛标准化养殖标准体系。团队自主开发的数智化牧场智能终端APP,实现了与牧场数智化平台的数据对接,数据精准度增加20%,成母牛平均单产提高6.01%,全年新增利润826.5万元。

在乳制品开发方面,马慧带领团队开发国内首款纯天然高褪黑素牛奶,填补多项行业空白。首款原生高褪黑素纯牛奶——极致晚安纯牛奶于2023年3月产业化上市,引领了乳品行业科技进步。

服务为桥 铺就乡村振兴之路

在京郊的一个村庄里,一场热闹的奶业科普活动正在进行,马慧用通俗易懂的语言向村民们讲解健康饮奶与养殖创新技术。

马慧坚持以“线上直播+现场授课”的培训模式,“线下宣传+媒体报道”的科普模式,为行业人员提供技术服务,为消费者进行奶业科普。她践行“奶牛保姆行动”服务牛场680次,开展“田间地头”等行动166次,培训人员4780人次。通过做客中央人民广播电台、北京电视台、央视频直播,走进校园等科普路径,向市民科普健康饮奶与养殖创新技术,受众达百万人次。

作为中国农业大学、中国农业科学院、北京农学院硕士研究生校外导师,马慧先后培养硕士研究生近10人。她创建了一批产出高效、产品安全、环境友好、管理先进的家畜养殖标准化示范场,建立示范基地40余家,累计推广规模46万头奶牛,覆盖北京奶牛存栏超90%,示范牛群单产高于全国平均水平30%,牛奶质量指标优于欧盟标准,助推北京奶业高质量健康发展。

如今,这位奶业科创路上的“追光者”,仍在不断探索。未来,她会继续以科技为笔,在奶业领域深耕细作,书写更多“从实验室到牧场”的创新故事,为守护市民“奶瓶子”、助推乡村振兴贡献更多力量。

发表评论 取消回复