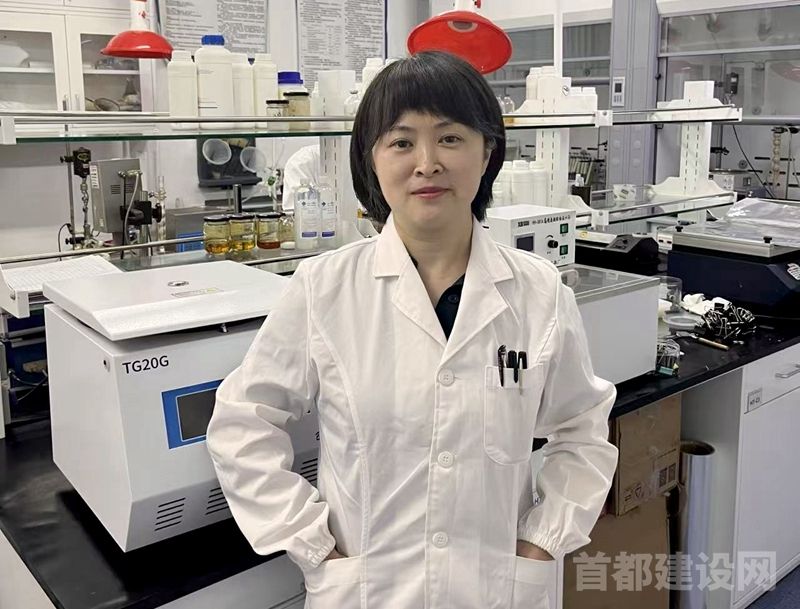

崔正工作中留影。 ■企业/供图

崔正工作中留影。 ■企业/供图

在北京化工集团华腾新材公司的实验室里,总工程师崔正常常在实验装置前驻足,玻璃视镜后,高分子材料正在发生奇妙的分子重组。这一幕,她看了15年,从青涩的“北化新人”到带领团队突破多项行业技术瓶颈的北京市劳动模范,这位与“北京化工”有着不解之缘的科研工作者,始终以使命为锚、以热爱为翼,在化工材料领域书写着属于劳动者的创新答卷。

15年的“成长闭环”

“大学教我怎么‘想’,企业教我怎么‘做’。”2010年,刚从北京化工大学毕业的崔正,带着对高分子材料的好奇走进北京化工集团,开启了一场命中注定的职业邂逅。

初入职场时,崔正从政策研究、项目申报做起,跟着老师傅们泡车间、记数据。“配方差0.1克,产物性能可能天差地别。”前辈们拿着记录本较真的模样,深深烙印在她心底。从解读行业法规到制定企业标准,从设计基础配方到优化生产工艺,再到参与公司战略规划,崔正用15年时间,完成了从“实验室小白”到“全链条把控”的职业闭环。

崔正案头的文献资料码得整整齐齐,页边写满密密麻麻的批注。“化工是实验科学,差一点也不行。”这份对专业的敬畏,让她读懂了“热爱”的真谛:不是一时兴起的激情,而是日复一日的坚守。

“啃下”硬骨头的创新突围

近年来,华腾新材剑指高分子量聚酯多元醇领域。这种材料是锂电池铝塑膜、医药泡罩包装的“核心骨架”,当时国内技术被国外垄断,合成工艺是出了名的“硬骨头”。

“现有设备满足不了反应的温度和压力要求,等于要从零开始。”崔正临危受命,带领团队扎进实验室。3L、50L、1000L……不同规格的反应装置图纸画了又改。攻坚时刻,她和团队连续72小时守在装置旁,记录数据、调整参数,饿了啃口面包,困了就在行军床上眯一会儿。

历时3年半,他们终于摸清了高分子量聚酯多元醇的合成规律,研发出的高延展性材料形成2大系列6款产品,不仅打破国外技术壁垒,更让公司成功从食品软包装领域跨入锂电池、医药包装等高附加值市场。如今,这些产品毛利率达140%,正逐步占领国内市场。

2020年“双碳”目标提出后,崔正又将目光投向可堆肥降解材料。“纸杯上的PE淋膜难降解,能不能用水性树脂替代?”她带领团队研究共聚酯结构与性能的关系,开发出系列水溶性树脂,制成的水性涂层让纸制品可降解。目前,这项技术已实现批量供货。

“创新不是灵光一闪,是百折不挠后的水到渠成。”崔正常把这句话挂在嘴边。在她看来,劳动者的价值,就在于把“不可能”变成“一定能”。

让更多人成为“发光体”

“崔工带徒弟,有个‘四看’秘诀:她做你看,你做她看,她再做你再看,你再做她再看。”这是崔正从师傅那里学来的,如今成了她培养人才的“传家宝”。

“一个人走得快,一群人走得远。”作为总工程师,崔正深知传承的分量。她每周组织技术交流会,让年轻人轮流主讲;针对每个人的特长分配任务,让擅长配方的钻研分子设计,精通设备的优化生产工艺。在她的带动下,团队成员迅速成长为技术骨干,承担起国家级科研项目。

科研的价值最终要落到市场。为了让新产品走出实验室,崔正常跑下游企业,蹲在生产线上观察产品应用场景,把客户反馈一条条记在本子上,回来再带队优化工艺。为了攻克新工艺,面对高达84小时的实验周期,崔正带领团队合理倒班,历时4年成功试产。

她还积极推动行业合作,在全国复合软包装标准研讨会上,她分享的《芳香族伯胺溯源探究》成果,为行业质量控制提供了新方法。

“征途漫漫,惟有奋斗。”这位北京市劳动模范正带着对化工事业的赤诚,在化工材料的星辰大海里驰骋,用劳动者的坚守与创新,书写着新时代工匠最动人的答卷。

发表评论 取消回复