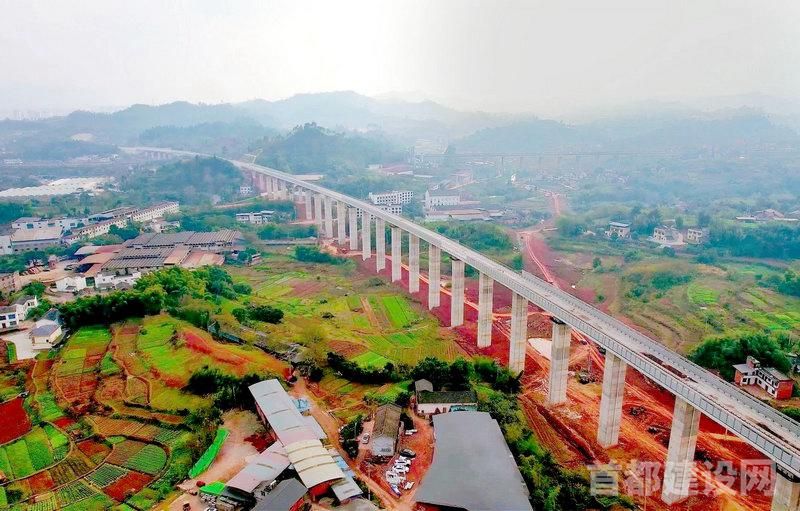

璧铜线的开通运营成为拉动地区经济社会发展的重要力量 ■企业/供图

璧铜线的开通运营成为拉动地区经济社会发展的重要力量 ■企业/供图

参加完重庆璧铜线(璧山区—铜梁区)年度工作会后,北京城建设计发展集团投资建设管理部副经理兼重庆市渝西快线建设运营有限公司总经理董伟乘坐飞机返回北京。从2021年至今的4年中,董伟的飞行里程已经超过15万公里,其中绝大部分是在京渝两地往返。

2024年12月26日,璧铜线开通运营,这条服务成渝经济圈的交通基础设施已经成为拉动地区经济社会发展的重要力量。而从规划设计到运营服务,来自北京城建集团的团队仅用4年“激活”了这条总长度37.5公里的轨道“长龙”,改变了铜梁区不通铁路的历史。

用实际行动打破质疑

2021年3月,董伟第一次来到重庆。作为国内轨道交通规划设计领域龙头企业的代表,董伟和团队迎来的并非欢迎,反而是质疑。

璧铜线是北京城建设计发展集团在市郊、市域铁路领域投融资模式的重大突破,同时也是该企业首个全专业、全系统主导实施的轨道交通项目。该项目由北京城建和重庆市铁路集团组成联合体投资建设,北京城建负责前期的设计与施工,重庆铁路集团负责后期运营。“当时重庆市轨道交通施工建设由五家大型中央企业负责。因在设计领域业绩突出,我们肩负了规划设计和运营维护责任。然而,施工中如何解决重庆山地作业难题?这对于属地政府来说,心中有些担忧。”董伟说。

挑战与机遇并存。云雾山隧道作为项目的“咽喉”工程,是全线建设难度最大、安全风险最高、长度最长的隧道,全长5810米。面对隧道下部煤矿、低瓦斯环境,以及地下水与暗河丰富的情况,团队采用了多种技术组合,特别是在环保上的创新举措让当地政府看到了北京国企的专业能力。

由于山体位于自然保护区范围,因此不能打洞。团队就在隧道里做文章,采用了集团自主研发的“区域耦合排烟”技术。“这种技术通过多类型、多位置、多风速的风机,实现组合接力通风,让隧道内始终保持新风不断,这是国内首次在市郊铁路中采用此项技术。”董伟说。最终,隧道施工成功穿越采空区、岩溶段、逆断层和三江水库影响段等不良地质区,比设计工期提前3个月实现洞通。

坚持4年的早会取消

从上月13日开始,重庆市渝西快线建设运营有限公司的早会取消了。这项制度从工程开工建设时便开始执行,直到线路运营后才停止。“每天早上,各部门都要围绕关键问题对前一天的工作和当日的计划进行汇报;针对问题进行梳理,会后施工部门去现场处理,业务部门与政府协调相关事项。”董伟说。

在董伟看来,首次进入重庆市场,拥有先进的施工技术是重要的“筹码”,同时也离不开北京城建“军旅文化”带来的责任加持。

对于37.5公里的线路,董伟和同事们不知道往返了多少次。他们针对每一个问题进行分析,能现场敲定的方案绝不往后拖。特别是线路即将投入运营前的巡线检查,是团队用脚步丈量线路的真实写照。

璧铜线是投资建设类项目,在团队看来,政治责任、经济责任、社会责任三者有机统一成为工程建设最重要原则,其中对于3座高架车站的装修方案优化升级便是代表。技术人员在既定造价的基础上适度增加了部分装修投入。“全线我们选择了3个高架站进行装修升级,打造出精品站区来满足群众的出行需求;同时,提升了北京城建品牌在川渝地区的影响力。”董伟说。

提前45天投用的背后

2024年12月26日,璧铜线举办 了“欢乐体验周”活动,市民们可以搭乘体验140公里时速的新线,这比最初定下的工期足足提前了45天。这45天的背后,除了宽松优惠的政策支持,还有诸多科技创新带来的9个第一,“区域耦合排烟”技术和140公里的运行时速便是其中两项。

另外,该线是重庆轨道交通中首个桥梁下部结构等大面积采用装配式建造的项目,通过工厂预制和现场安装,一座墩柱的施工时间从30天减少至2天。全线首次采用VIPA快速弹条减振扣件替代橡胶减振垫浮置板,极大提升了减振段和非减振段道床部件的通用性,便于后期运营维护。其首次在市郊铁路采用了InSAR遥感监测技术,该技术具有全天时、全天候、高精度、高时空分辨率和覆盖率等优势,可实时监测地面沉降、滑坡、地震等地质灾害;首次采用信息创新技术构建云平台,璧铜线将大部分设备整合到一个云平台上,实现统一管理调度;首次在市郊铁路采用3.3米宽体式城轨快线车型,设置的横向座位更适合长途乘坐,每节车厢内还设有USB接口,方便乘客在车上为手机充电。

与此同时,对于线路的智能化运营,璧铜线引入“互联网+”、云计算、大数据等新技术,各车站配备智能机器人,为乘客提供站内导航、票卡业务及信息咨询的服务,让线路成为拥有高科技含量的数字化线路。

璧铜线的技术创新成果不只是线路建设的一个环节,其对线路规划、投融资、设计建造、运营维护的全系统集成化的建造方案进行梳理和总结,形成了璧铜线对重庆乃至整个中国轨道交通行业未来可持续发展的重要经验,并成为团队未来的重点工作。

发表评论 取消回复