北京东城区张自忠路3号院修复一新 ■记者 董一鸣/摄

北京东城区张自忠路3号院修复一新 ■记者 董一鸣/摄

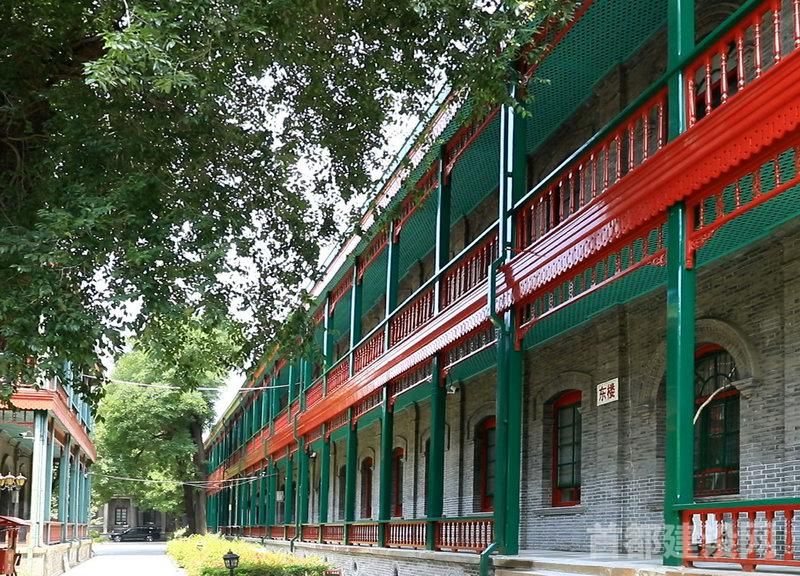

在北京东城区张自忠路3号院,两组由灰砖绿瓦构成的建筑群静默矗立,分别为清陆军部和海军部旧址。临近毕业季,不少学子在此拍照留念。绕过主楼,东、西、北面各有一座配楼,分别被称为灰2、灰3、灰4,它们与主楼共同构成传统四合院格局。三座楼均为双层建筑,红色木柱与白灰壁板组合,具有清末民初的建筑特色。

本次修缮工作中,首开集团首华建设第五工程处对海军部旧址东楼保护修缮工程严格遵循“不改变文物原状”原则,聚焦于文物本体外老旧构件的修复。“工匠们尽可能地保留原始建筑材料、运用传统工艺,对需要加固补强的部分也力求做到与原结构和谐统一,确保其历史风貌真实完整地延续。”首开集团首华建设第五工程处项目负责人薛连海告诉记者,首开建设团队按照自上而下的原则进行拆除和修缮,有一套完整的规范流程和严格标准。

“建筑群一方面继承了中国传统建筑的精华,如仿清代官式宫殿建筑的外观、对称的布局等,另一方面吸收了西方建筑的理念和技术。”薛连海说。修缮第一步是排险,即消除安全隐患,降低瓦件碎裂掉落伤人的风险;第二是维护建筑的使用功能,首开建设团队运用技术手段与时间赛跑,延缓了建筑屋面防水功能丧失的趋势、降低了其丧失速度;第三,从文物保护角度,延长文物本体寿命,通过修缮更好地保护文物。

然而,经现场勘察发现,院落原施工图纸与现场实际情况不相符,海军部旧址东楼外观部分构件出现老化及严重腐蚀情况,不仅丧失了部分功能,还存在安全风险。屋面檐口处渗漏雨严重,瓦件松动开裂,影响文物建筑价值表现。在施工方面,首开建设团队也曾面临诸多挑战。施工场地狭窄,使材料垂直运输困难,汽车、吊车等大型机械无法使用,为此,首开建设使用推车及人工搬运,确保材料能够安全、高效地送达指定位置。此外,该院落工程墙面勾缝为日本大白缝,区别于传统丝缝和泥鳅背,该工艺做法已无法查询,经团队专家多次现场研究和实践,最终成功解决此施工工艺方面的问题。

如今,走进海军部旧址东楼,修缮后的建筑线条流畅柔和,同时保存了百年历史沧桑感,传统装饰与西洋外观交融生辉。与旁边还未修缮的建筑院落相比,该建筑外门窗、木柱、坐凳、栏杆、吊挂楣子焕然一新。“油饰是保护木质结构的工艺,属于古建‘八大作’其中之一,需要古建工匠通过斧砍、挠白等工序,细心剥离建筑表层朽坏灰皮,让木柱重现致密原始木纹。”薛连海说,此工艺不仅清除了破损老地仗与杂质,更为后续“一麻五灰”工艺筑牢基础。此外,首开建设团队还对东楼的东立面和西侧木廊进行修复,包括廊步方砖揭墁剔补,如意踏跺归安、新做,木构架检修;廊步板条吊顶、挂檐板、滴珠板修缮外立面传统油饰修复,以及部分墙面及台帮酥碱砖更换等。

“目前,海军部旧址东楼保护修缮工程已完工并验收。”薛连海说,每一座古建筑都是灿烂文明的组成部分,都凝聚着岁月光华的力量。首开建设团队已先后完成红恩观、北大红楼、西天梵境、北京湖广会馆等重点古建筑修缮项目,持续让每一座文物“活”在当下,不负沧桑砥砺,不负传承千年的使命。

发表评论 取消回复